プラトン社の雑誌『女性』『苦楽』をめぐって(4) [プラトン社]

9.ライバルの出現

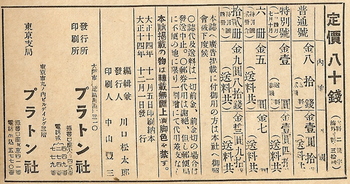

プラトン社が創業された1920年代、日本は未曾有の好景気の時期にあった。1914(大正3)年に始まった第一次世界大戦は日本に軍需景気を生んだ。1911年から1919年の8年間に日本の国民所得は約3倍に増加。東京が大きな吸引力をもって労働力を受け入れた時期であり、人々がサラリーマン化した時代である。20年代を通じて46%の人口増加を遂げた東京という都市が変貌を始める。途中に関東大震災という大惨事があっての数字である。この時期、文化村や文化住宅が開発され新たなサラリーマンという市民に供給された。文化住宅をみればわかるように、通常の生活空間は和風であるが、客間は洋風。和洋折衷の生活様式が取り入れられていた。こうした新たなライフスタイルが新たな娯楽や新たなメディアを要求していったのだろう。20年代はまさに変化の時代であったのである。しかし、大正期の好景気は長くは続かなかった。また、一企業のPR雑誌の性格を担っているうちはよかったが、本格的な出版事業に乗り出したプラトン社には強敵が待っていた。関東大震災で打撃を受けてはいたが力強く復活を遂げてきた在京の出版社たちである。例えば、1925(大正14)年1月には大日本雄弁会講談社が雑誌『キング』を創刊し、74万部を売り上げた。この『キング』に対抗するために『苦楽』編集長の川口が提案した手段は雑誌の増頁と定価80銭を50銭に値下げすることであった。定価を50銭に値下げした場合、最小限50万部の部数を刷らねば採算が取れない計算であった。賛否両論あったが豊三の決断で「五十万部作戦」という川口案を実行するも返本が山となってしまう。ちょうど私の手元にはこの時期の『苦楽』があり、実見した。たしかに1925(大正14)年12月号は320頁であるが、1926(大正15)年2月号は350頁である。この2月号から30頁の増頁を行ったものだった。1926(大正15)年7月プラトン社の編集部はひとつの決断をする。『苦楽』の編集機能の東京移転である。しかし、川口はプラトン社を辞めてしまう。川口の退社のあとを受け『苦楽』の編集長についたのは熊本出身の西口紫溟である。西口はこの年の3月に入社したばかりであったが豊三の信頼が厚く、編集長として活躍することになった。1927(昭和2)年3月、『苦楽』を『クラク』に誌名変更、その11月号には若き挿絵画家、竹中英太郎が投入される。大下宇陀児の「盲地獄」、本田緒生の「罪を裁く」の挿絵を描いた。プラトン社晩年に花開いたもうひとつの才能の登場だった。

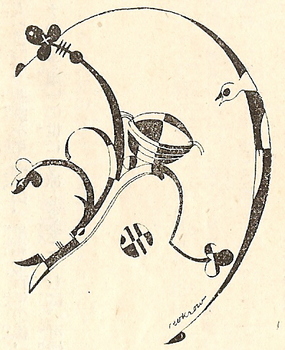

『クラク』昭和3年4月号 竹中英太郎による「怪人鐡塔」(押川春浪)への挿絵

10.プラトン社の倒産

1926(大正15)年11月には改造社が円本の広告を開始する。美本として世に問おうとしていたプラトン文庫(1冊5円の定価)は、芝浦の倉庫に置かれたままにお蔵入りとされ、結局は廃棄された。

プラトン社刊行の『首都』(三上於菟吉)表紙 昭和3年4月5日発行

追い詰められたプラトン社は、ついに『女性』『クラク』ともに1928(昭和3)年5月号を発行して終息した。最後は親会社である中山太陽堂のメインバンクである加島銀行が破綻したのが引き金となり、雑誌発行のもとになる紙を差し押さえられたようである。社長である中山豊三は復活を期して動くも叶わなかった。『苦楽』編集部が東京に移転するのに伴い東京への転居も行った山名文夫であったが、わずかな退職金を受け取り大阪に帰る。そして退職金を使い切った頃に資生堂から入社の誘いがかかる。再び東京に来た山名は資生堂、日本工房などを拠点として飛躍を遂げる。竹中英太郎は横溝正史が編集長をつとめる博文館の雑誌『新青年』に活躍の場を求めた。初期に編集顧問であった小山内薫は震災後にはプラトン社のために大阪にいたが、演劇への思い断ち切りがたく、震災後にヨーロッパから急ぎ帰った土方与志の誘いもあり、1924(大正13)年の築地小劇場の結成に馳せ参じる。そしてなんたる運命だろうか、プラトン社が幕を閉じたのと同じ1928(昭和3)年12月に上田(円地)文子の招待宴席で心臓発作により死去する。時代は大きな曲がり角を迎えていた。この年、特別高等警察が設置され、大陸では張作霖爆殺事件がおきた。戦争の足音が確実にそして音高く聞こえ始めた年だった。

小山内薫『足拍子』の山六郎による前扉 大正13年プラトン社

20年代、まさに専門職が分化し、職業として成立していった時代だった。岩田専太郎は専門の挿絵画家となり、山名文夫はプロのデザイナー、イラストレーターになる。世界的にも転換点であり、それだけに面白い20年代をその活動期としたプラトン社。その活動期間は、わずか6年と出版社としては極めて短命ではあったが、魅力的な雑誌と魅力的なデザイナー、編集陣を擁したユニークな出版社であった。冒頭書いたように東郷青児は1933(昭和8)年に中山太陽堂の広告部顧問になる。1月のことである。その翌2月、山名文夫が東京支店の図案部嘱託になっている。前年には資生堂の意匠部を退き、フリーとなり山名文夫アド・スタジオを開いており、翌1934(昭和9)年には日本工房に入るので、山名にとってはつかの間の旧縁復活であったのかもしれないが、東郷とのかかわりはなかったのだろうか。気になるところである。

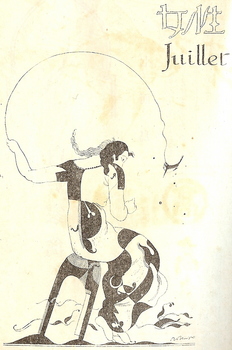

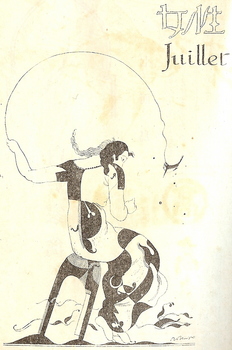

『クラク』昭和3年新年号 山名文夫による前扉イラスト「春月」

<参考文献>

『モダニズム出版社の光芒 プラトン社の一九二○年代』 小野高裕・西村美香・明尾圭造 淡交社

『山名文夫』 山名文夫 川畑直道編 トランスアート

『日本のアバンギャルド芸術 <マヴォ>とその時代』 五十殿利治 青土社

『岩田専太郎 挿絵画壇の鬼才』 弥生美術館・松本品子編 河出書房新社

<展覧会図録>

『モダニズムを生きる女性~阪神間の化粧文化~』 芦屋市立美術博物館

『山名文夫展 永遠の女性像・よそおいの美学』 目黒区美術館

※東郷青児と中山太陽堂とのかかわりについては、損保ジャパン東郷青児美術館、株式会社クラブコスメチックス 経営企画部・文化資料室より資料などご提示いただいた。お礼申し上げます。

プラトン社が創業された1920年代、日本は未曾有の好景気の時期にあった。1914(大正3)年に始まった第一次世界大戦は日本に軍需景気を生んだ。1911年から1919年の8年間に日本の国民所得は約3倍に増加。東京が大きな吸引力をもって労働力を受け入れた時期であり、人々がサラリーマン化した時代である。20年代を通じて46%の人口増加を遂げた東京という都市が変貌を始める。途中に関東大震災という大惨事があっての数字である。この時期、文化村や文化住宅が開発され新たなサラリーマンという市民に供給された。文化住宅をみればわかるように、通常の生活空間は和風であるが、客間は洋風。和洋折衷の生活様式が取り入れられていた。こうした新たなライフスタイルが新たな娯楽や新たなメディアを要求していったのだろう。20年代はまさに変化の時代であったのである。しかし、大正期の好景気は長くは続かなかった。また、一企業のPR雑誌の性格を担っているうちはよかったが、本格的な出版事業に乗り出したプラトン社には強敵が待っていた。関東大震災で打撃を受けてはいたが力強く復活を遂げてきた在京の出版社たちである。例えば、1925(大正14)年1月には大日本雄弁会講談社が雑誌『キング』を創刊し、74万部を売り上げた。この『キング』に対抗するために『苦楽』編集長の川口が提案した手段は雑誌の増頁と定価80銭を50銭に値下げすることであった。定価を50銭に値下げした場合、最小限50万部の部数を刷らねば採算が取れない計算であった。賛否両論あったが豊三の決断で「五十万部作戦」という川口案を実行するも返本が山となってしまう。ちょうど私の手元にはこの時期の『苦楽』があり、実見した。たしかに1925(大正14)年12月号は320頁であるが、1926(大正15)年2月号は350頁である。この2月号から30頁の増頁を行ったものだった。1926(大正15)年7月プラトン社の編集部はひとつの決断をする。『苦楽』の編集機能の東京移転である。しかし、川口はプラトン社を辞めてしまう。川口の退社のあとを受け『苦楽』の編集長についたのは熊本出身の西口紫溟である。西口はこの年の3月に入社したばかりであったが豊三の信頼が厚く、編集長として活躍することになった。1927(昭和2)年3月、『苦楽』を『クラク』に誌名変更、その11月号には若き挿絵画家、竹中英太郎が投入される。大下宇陀児の「盲地獄」、本田緒生の「罪を裁く」の挿絵を描いた。プラトン社晩年に花開いたもうひとつの才能の登場だった。

『クラク』昭和3年4月号 竹中英太郎による「怪人鐡塔」(押川春浪)への挿絵

10.プラトン社の倒産

1926(大正15)年11月には改造社が円本の広告を開始する。美本として世に問おうとしていたプラトン文庫(1冊5円の定価)は、芝浦の倉庫に置かれたままにお蔵入りとされ、結局は廃棄された。

プラトン社刊行の『首都』(三上於菟吉)表紙 昭和3年4月5日発行

追い詰められたプラトン社は、ついに『女性』『クラク』ともに1928(昭和3)年5月号を発行して終息した。最後は親会社である中山太陽堂のメインバンクである加島銀行が破綻したのが引き金となり、雑誌発行のもとになる紙を差し押さえられたようである。社長である中山豊三は復活を期して動くも叶わなかった。『苦楽』編集部が東京に移転するのに伴い東京への転居も行った山名文夫であったが、わずかな退職金を受け取り大阪に帰る。そして退職金を使い切った頃に資生堂から入社の誘いがかかる。再び東京に来た山名は資生堂、日本工房などを拠点として飛躍を遂げる。竹中英太郎は横溝正史が編集長をつとめる博文館の雑誌『新青年』に活躍の場を求めた。初期に編集顧問であった小山内薫は震災後にはプラトン社のために大阪にいたが、演劇への思い断ち切りがたく、震災後にヨーロッパから急ぎ帰った土方与志の誘いもあり、1924(大正13)年の築地小劇場の結成に馳せ参じる。そしてなんたる運命だろうか、プラトン社が幕を閉じたのと同じ1928(昭和3)年12月に上田(円地)文子の招待宴席で心臓発作により死去する。時代は大きな曲がり角を迎えていた。この年、特別高等警察が設置され、大陸では張作霖爆殺事件がおきた。戦争の足音が確実にそして音高く聞こえ始めた年だった。

小山内薫『足拍子』の山六郎による前扉 大正13年プラトン社

20年代、まさに専門職が分化し、職業として成立していった時代だった。岩田専太郎は専門の挿絵画家となり、山名文夫はプロのデザイナー、イラストレーターになる。世界的にも転換点であり、それだけに面白い20年代をその活動期としたプラトン社。その活動期間は、わずか6年と出版社としては極めて短命ではあったが、魅力的な雑誌と魅力的なデザイナー、編集陣を擁したユニークな出版社であった。冒頭書いたように東郷青児は1933(昭和8)年に中山太陽堂の広告部顧問になる。1月のことである。その翌2月、山名文夫が東京支店の図案部嘱託になっている。前年には資生堂の意匠部を退き、フリーとなり山名文夫アド・スタジオを開いており、翌1934(昭和9)年には日本工房に入るので、山名にとってはつかの間の旧縁復活であったのかもしれないが、東郷とのかかわりはなかったのだろうか。気になるところである。

『クラク』昭和3年新年号 山名文夫による前扉イラスト「春月」

<参考文献>

『モダニズム出版社の光芒 プラトン社の一九二○年代』 小野高裕・西村美香・明尾圭造 淡交社

『山名文夫』 山名文夫 川畑直道編 トランスアート

『日本のアバンギャルド芸術 <マヴォ>とその時代』 五十殿利治 青土社

『岩田専太郎 挿絵画壇の鬼才』 弥生美術館・松本品子編 河出書房新社

<展覧会図録>

『モダニズムを生きる女性~阪神間の化粧文化~』 芦屋市立美術博物館

『山名文夫展 永遠の女性像・よそおいの美学』 目黒区美術館

※東郷青児と中山太陽堂とのかかわりについては、損保ジャパン東郷青児美術館、株式会社クラブコスメチックス 経営企画部・文化資料室より資料などご提示いただいた。お礼申し上げます。

プラトン社の雑誌『女性』『苦楽』をめぐって(3) [プラトン社]

8.『女性』と『苦楽』のデザインセンス

1924(大正13)年1月、川口松太郎の誘いで挿絵画家の岩田専太郎が入社する。やはり岩田専太郎も震災の難を逃れて関西に転居してきていたのであった。『女性』は、プラトン社美術部社員である山六郎、山名文夫のふたりの表紙絵、扉絵、カットがデザインの核心であったが、新雑誌『苦楽』は娯楽小説とそれを効果的に盛り上げる挿絵が勝負であった。社員である山六郎、山名文夫も挿絵を描き、これに専属の岩田専太郎が加わり、小田富彌、岡本一平、清水三重三などの挿絵画家をあわせて豪華な布陣となる。これらの他、橘文二、田中良、幡恒春、名越国太郎、細木原青起、水島爾保布、竹久夢二も挿絵を提供している。『苦楽』の表紙は、ファッションプレートの流用、山六郎、岡田三郎助の絵画作品などさまざまであるが、連続して山名文夫が担当している時期があり、結果的にその多くを山名文夫が担当した。私の大雑把な感覚でいえば『女性』は山六郎のデザインセンスに山名文夫が協力して作り上げており、『苦楽』は山名文夫が中心となり、岩田専太郎と小田富彌という二人の個性的な挿絵画家によって作り上げられたデザインセンスがあったと思う。

『苦楽』大正14年12月号の表紙 山名文夫による「薔薇」

『苦楽』大正15年2月号 岩田専太郎の「武道一夕話」(佐々木味津三)への挿絵

1925(大正14)年4月号からは久保田万太郎の推薦により、川口松太郎が『苦楽』の編集長に就任する。『苦楽』は娯楽雑誌としての位置づけであったので、創刊当初は別にして次第に大衆文学を中心に作品を掲載するようになった。従い、推理小説の初期を代表する江戸川乱歩、小酒井不木、横溝正史、甲賀三郎、牧逸馬、角田喜久雄などが執筆している。時代小説では、編集参与でもある直木三十三、今東光、長谷川伸、岡本綺堂、本山荻舟、佐々木味津三、土師清次、邦枝完二、森暁紅、川口松太郎、林不忘、國枝史郎などが執筆している。推理小説、時代小説ともに挿絵が活きている。特に時代小説における岩田専太郎と小田富彌の挿絵はすばらしい。一方、山名文夫のこの時期の挿絵には出来、不出来の差が大きいように感じる。つまり肌のあった作品につけた挿絵の出来がいいのだろうと思う。江戸川乱歩の「闇に蠢く」につけた挿絵は素晴らしい方の部類である。

『苦楽』大正15年2月号 小田富彌の「神州纐纈城」(國枝史郎)への挿絵

『苦楽』大正15年2月号 山名文夫による「闇に蠢く」(江戸川乱歩)の挿絵

1924(大正13)年1月、川口松太郎の誘いで挿絵画家の岩田専太郎が入社する。やはり岩田専太郎も震災の難を逃れて関西に転居してきていたのであった。『女性』は、プラトン社美術部社員である山六郎、山名文夫のふたりの表紙絵、扉絵、カットがデザインの核心であったが、新雑誌『苦楽』は娯楽小説とそれを効果的に盛り上げる挿絵が勝負であった。社員である山六郎、山名文夫も挿絵を描き、これに専属の岩田専太郎が加わり、小田富彌、岡本一平、清水三重三などの挿絵画家をあわせて豪華な布陣となる。これらの他、橘文二、田中良、幡恒春、名越国太郎、細木原青起、水島爾保布、竹久夢二も挿絵を提供している。『苦楽』の表紙は、ファッションプレートの流用、山六郎、岡田三郎助の絵画作品などさまざまであるが、連続して山名文夫が担当している時期があり、結果的にその多くを山名文夫が担当した。私の大雑把な感覚でいえば『女性』は山六郎のデザインセンスに山名文夫が協力して作り上げており、『苦楽』は山名文夫が中心となり、岩田専太郎と小田富彌という二人の個性的な挿絵画家によって作り上げられたデザインセンスがあったと思う。

『苦楽』大正14年12月号の表紙 山名文夫による「薔薇」

『苦楽』大正15年2月号 岩田専太郎の「武道一夕話」(佐々木味津三)への挿絵

1925(大正14)年4月号からは久保田万太郎の推薦により、川口松太郎が『苦楽』の編集長に就任する。『苦楽』は娯楽雑誌としての位置づけであったので、創刊当初は別にして次第に大衆文学を中心に作品を掲載するようになった。従い、推理小説の初期を代表する江戸川乱歩、小酒井不木、横溝正史、甲賀三郎、牧逸馬、角田喜久雄などが執筆している。時代小説では、編集参与でもある直木三十三、今東光、長谷川伸、岡本綺堂、本山荻舟、佐々木味津三、土師清次、邦枝完二、森暁紅、川口松太郎、林不忘、國枝史郎などが執筆している。推理小説、時代小説ともに挿絵が活きている。特に時代小説における岩田専太郎と小田富彌の挿絵はすばらしい。一方、山名文夫のこの時期の挿絵には出来、不出来の差が大きいように感じる。つまり肌のあった作品につけた挿絵の出来がいいのだろうと思う。江戸川乱歩の「闇に蠢く」につけた挿絵は素晴らしい方の部類である。

『苦楽』大正15年2月号 小田富彌の「神州纐纈城」(國枝史郎)への挿絵

『苦楽』大正15年2月号 山名文夫による「闇に蠢く」(江戸川乱歩)の挿絵

プラトン社の雑誌『女性』『苦楽』をめぐって(2) [プラトン社]

5.『女性』の文芸誌への変貌

ところが、こうした創刊号での状況は創刊二号に至って一変する。『女性』は大阪ローカルな令嬢御用の雑誌体裁から文芸誌のそれへと変化を始めるのである。小山内薫の戯曲「覚醒」や小山内の実妹である岡田八千代の「彼女と彼」が創刊二号には掲載されている。小山内は、これで中山太陽堂との旧縁を復活、プラトン社の編集部顧問になる。『女性』は小山内薫を顧問に迎えることで、本格的な文芸誌への路線を進むことになった。どうやら、この『女性』の文芸誌への路線変更はプラトン社の社長になった豊三、副社長の河田という義兄弟二人の舵取りのようである。後にプラトン社の活動を「タニマチ」と評するむきもあったように、この後、二人の経営者はいわゆる「大盤振舞」を作家、挿絵画家に対して行なうことになる。これに対して顧問の桑谷は「文芸雑誌をやることは面白いが、文士の喰い物にならぬよう充分腹をくくっておかぬと抜き差しならぬ失敗を招く恐れがある」と豊三に忠告していたが、1923(大正12)年に急逝してしまう。こうした事実をみると、中山太一の当初の意図を外れての本格的な文芸雑誌への変貌ではなかったかと思う。たとえば、大阪朝日新聞に連載されていた谷崎潤一郎の「痴人の愛」は第八十七回で掲載中止となり、その後は『女性』の1924(大正13)年11月号から連載され翌25(大正14)年7月号で完結した。『女性』には多くの作家が執筆した。幸田露伴、田山花袋、佐藤春夫、里見弴、菊池寛、芥川龍之介、武者小路実篤、永井荷風、大仏次郎、北原白秋、長谷川時雨、坪内逍遥、与謝野晶子、島崎藤村、徳田秋声、久米正雄、広津和郎、中村武羅夫、吉井勇、川端康成、室生犀星、横光利一などである。

『女性』大正13年7月号前扉に掲載された山六郎のイラスト

この雑誌『女性』のタイトル、イラスト、カット、表紙絵などは1919(大正8)年に京都高等工業学校を卒業し中山太陽堂に入社、意匠部に所属する図案家、山六郎がプラトン社に出向して担当した。細かなタッチによる繊細なカットと小さめの活字によりセンスよく構成された『女性』のすっきりしたエディトリアルデザインは山が中心となって確立していった。

6.山名文夫の入社

1923(大正12)年3月17日付けの新聞広告でプラトン社は「雑誌その他に関する挿絵及び図案に堪能なる人を求む」として図案家を募集。これに応募、採用されたのが山名文夫であった。同期入社には前田貢、橘文二がいた。山名の入社は5月、さっそく6月にはカットをてがけている。12月、プラトン社では初めての単行本となる里見弴の『四葉の苜蓿(クローバ)』、菊池寛の『貞操』の扉絵を担当した(装幀は山六郎)。『女性』はフランスのファッションプレートとの類似が指摘される表紙絵、本文中に挿しこまれるカットなど文芸誌としての斬新な意匠を山と山名という二人のデザイナーが、この後行っていった。二人のコンビはプラトン社意匠の看板であり、それは『女性』のデザインだけではなく、単行本などにも活かされていた。二人の成果は1928(昭和3)年3月、『女性のカット』という一冊の美しい単行本にまとめられ刊行された。もちろんプラトン社が版元である。

山名文夫イラスト『四葉の苜蓿』の前扉

山名文夫イラスト『貞操』の前扉

7.震災で一躍トップ誌に

プラトン社が『女性』を創刊した翌1923(大正12)年、関東大震災が東京を襲う。出版業者の約八割が罹災焼失したという。プラトン社の東京支局も類焼、丸ビルに移転した。が、一方ではプラトン社の編集部は大阪にあって無事であったともいえる。編集部顧問の小山内薫は四ツ谷坂町に住んでいたが、たまたま大阪のプラトン社編集部に顔を出し、その後家族共々六甲に遊んでいて無事であった。一旦東京に帰り、家を里見弴に預けた小山内は海路大阪に向かったが、同じ船には谷崎潤一郎が乗っていた。小山内はプラトン社が準備した大阪の屋敷に入居(今で言う社宅だろうか)、新たな雑誌の創刊に向けての準備にあたる。この小山内を頼りに大阪に来た二人がまったく同じ日にプラトン社に居合わせることになった。そして二人ともに中山豊三社長の面接を受け採用されることになる。直木三十二と川口松太郎である。直木は新雑誌の編集参与格として、川口は編集記者としての採用であった。

もちろん、関東大震災によって東京が壊滅的な打撃を受けたことが二人を大阪に呼びよせる結果になったものである。この時期、作家たちの中にも震災の難を逃れて関西に引っ越してくる者も少なくなかったようで、時ならぬ大阪文壇形成の感があったようである。また、東京の作家たちに原稿を依頼、記者が回収して大阪の編集部に送り、編集したものを東京の印刷所で印刷、流通も東京を中心として行うという無駄の多い体制であったのが幸い、大阪に編集部が無傷で残ったこと、プラトン社や小山内を頼って大阪に来る作家たちもあったことからプラトン社は一躍文芸出版社のトップランナー的な存在になってしまう。

山六郎装丁による吉井勇歌集『夜の心』

『夜の心』の奥付 印刷者は直木三十三となっている。

新雑誌創刊の準備は直木が中心となり、小山内と相談、検討しながら進めたが、一時は震災で罹災した菊池寛の『文芸春秋』の買収も考えていたようである。しかし菊池は迷ったものの文芸春秋社を売らず、新雑誌はプラトン社内企画として進んだ。この新雑誌は『苦楽』という名前の娯楽雑誌となり、1923(大正12)年12月に創刊された。『苦楽』のロゴは山名と同期入社の橘文二がデザインした。『苦楽』という雑誌名は、1922(大正11)年11月に中山太陽堂が太陽閣を竣工していた六甲の苦楽園と関係があるのだろうか。山名の回想によれば「雑誌名は最初『ライフ』が採りあげられたが、それを日本語で『苦楽』と置き換えて決定した」とあり、その翻訳は小山内が行ったとのことで、「まことに演劇的な解釈からきたものと思う」とある。しかし、ちょうど太陽堂の二十周年記念で様々な企画が進行している中でのことなので太陽閣との関連も意図されたのかもしれない。目玉企画の一つである「賞金二千円懸賞」は小唄が永井荷風、俳句が久保田万太郎、漫画が岡本一平、美人写真が岡田三郎助と豪華な選者であった。面白い企画という意味ではクロスワード・パズルがある。山名は1959(昭和34)年に書いた文章の中で当時を回想し、『苦楽』に掲載したクロスワード・パズルを山名本人が制作したと書いている。パズルのカギをつくる仕事を川口の指示によって山名が作っていたとの事。さすがに苦労したようだ。ただし、図案家の持ち前として白黒のゴバン模様を成り行きにまかせず、最初に美しいパターンをつくろうとした、とのこと。これはこれで楽しみであったようだ。手元にある『苦楽』第四巻第六号(1925(大正14)年12月)のクロスワード・パズルは「第四回新題『反語』クロスワード・パズル」と題されており、「新しい號が出る毎に本誌のクロス・ワードが大評判です。盡く讀者の意表に出る奇抜さはどうでせう。殊に今月の『反語』クロス・ワードの面白さをご覧下さい。」と鼻息も荒い。本当に評判であったのだろう。この号のタテノカギの1番は「苦」であり、マスは2マス、ここには「ラク」といれる。このクロスワード・パズルの図形は縦・横がともに最大21マスの正方形のひとつの角を頂点にしており、中心から黒いマスが風車のような形で噴出している美しい造形になっており、山名の回想を裏付けている。

『苦楽』大正14年12月号の奥付

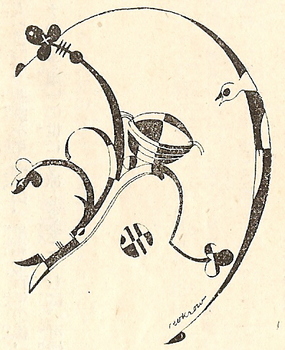

山六郎の雑誌『女性』掲載の河井酔茗作品へのカット

ところが、こうした創刊号での状況は創刊二号に至って一変する。『女性』は大阪ローカルな令嬢御用の雑誌体裁から文芸誌のそれへと変化を始めるのである。小山内薫の戯曲「覚醒」や小山内の実妹である岡田八千代の「彼女と彼」が創刊二号には掲載されている。小山内は、これで中山太陽堂との旧縁を復活、プラトン社の編集部顧問になる。『女性』は小山内薫を顧問に迎えることで、本格的な文芸誌への路線を進むことになった。どうやら、この『女性』の文芸誌への路線変更はプラトン社の社長になった豊三、副社長の河田という義兄弟二人の舵取りのようである。後にプラトン社の活動を「タニマチ」と評するむきもあったように、この後、二人の経営者はいわゆる「大盤振舞」を作家、挿絵画家に対して行なうことになる。これに対して顧問の桑谷は「文芸雑誌をやることは面白いが、文士の喰い物にならぬよう充分腹をくくっておかぬと抜き差しならぬ失敗を招く恐れがある」と豊三に忠告していたが、1923(大正12)年に急逝してしまう。こうした事実をみると、中山太一の当初の意図を外れての本格的な文芸雑誌への変貌ではなかったかと思う。たとえば、大阪朝日新聞に連載されていた谷崎潤一郎の「痴人の愛」は第八十七回で掲載中止となり、その後は『女性』の1924(大正13)年11月号から連載され翌25(大正14)年7月号で完結した。『女性』には多くの作家が執筆した。幸田露伴、田山花袋、佐藤春夫、里見弴、菊池寛、芥川龍之介、武者小路実篤、永井荷風、大仏次郎、北原白秋、長谷川時雨、坪内逍遥、与謝野晶子、島崎藤村、徳田秋声、久米正雄、広津和郎、中村武羅夫、吉井勇、川端康成、室生犀星、横光利一などである。

『女性』大正13年7月号前扉に掲載された山六郎のイラスト

この雑誌『女性』のタイトル、イラスト、カット、表紙絵などは1919(大正8)年に京都高等工業学校を卒業し中山太陽堂に入社、意匠部に所属する図案家、山六郎がプラトン社に出向して担当した。細かなタッチによる繊細なカットと小さめの活字によりセンスよく構成された『女性』のすっきりしたエディトリアルデザインは山が中心となって確立していった。

6.山名文夫の入社

1923(大正12)年3月17日付けの新聞広告でプラトン社は「雑誌その他に関する挿絵及び図案に堪能なる人を求む」として図案家を募集。これに応募、採用されたのが山名文夫であった。同期入社には前田貢、橘文二がいた。山名の入社は5月、さっそく6月にはカットをてがけている。12月、プラトン社では初めての単行本となる里見弴の『四葉の苜蓿(クローバ)』、菊池寛の『貞操』の扉絵を担当した(装幀は山六郎)。『女性』はフランスのファッションプレートとの類似が指摘される表紙絵、本文中に挿しこまれるカットなど文芸誌としての斬新な意匠を山と山名という二人のデザイナーが、この後行っていった。二人のコンビはプラトン社意匠の看板であり、それは『女性』のデザインだけではなく、単行本などにも活かされていた。二人の成果は1928(昭和3)年3月、『女性のカット』という一冊の美しい単行本にまとめられ刊行された。もちろんプラトン社が版元である。

山名文夫イラスト『四葉の苜蓿』の前扉

山名文夫イラスト『貞操』の前扉

7.震災で一躍トップ誌に

プラトン社が『女性』を創刊した翌1923(大正12)年、関東大震災が東京を襲う。出版業者の約八割が罹災焼失したという。プラトン社の東京支局も類焼、丸ビルに移転した。が、一方ではプラトン社の編集部は大阪にあって無事であったともいえる。編集部顧問の小山内薫は四ツ谷坂町に住んでいたが、たまたま大阪のプラトン社編集部に顔を出し、その後家族共々六甲に遊んでいて無事であった。一旦東京に帰り、家を里見弴に預けた小山内は海路大阪に向かったが、同じ船には谷崎潤一郎が乗っていた。小山内はプラトン社が準備した大阪の屋敷に入居(今で言う社宅だろうか)、新たな雑誌の創刊に向けての準備にあたる。この小山内を頼りに大阪に来た二人がまったく同じ日にプラトン社に居合わせることになった。そして二人ともに中山豊三社長の面接を受け採用されることになる。直木三十二と川口松太郎である。直木は新雑誌の編集参与格として、川口は編集記者としての採用であった。

もちろん、関東大震災によって東京が壊滅的な打撃を受けたことが二人を大阪に呼びよせる結果になったものである。この時期、作家たちの中にも震災の難を逃れて関西に引っ越してくる者も少なくなかったようで、時ならぬ大阪文壇形成の感があったようである。また、東京の作家たちに原稿を依頼、記者が回収して大阪の編集部に送り、編集したものを東京の印刷所で印刷、流通も東京を中心として行うという無駄の多い体制であったのが幸い、大阪に編集部が無傷で残ったこと、プラトン社や小山内を頼って大阪に来る作家たちもあったことからプラトン社は一躍文芸出版社のトップランナー的な存在になってしまう。

山六郎装丁による吉井勇歌集『夜の心』

『夜の心』の奥付 印刷者は直木三十三となっている。

新雑誌創刊の準備は直木が中心となり、小山内と相談、検討しながら進めたが、一時は震災で罹災した菊池寛の『文芸春秋』の買収も考えていたようである。しかし菊池は迷ったものの文芸春秋社を売らず、新雑誌はプラトン社内企画として進んだ。この新雑誌は『苦楽』という名前の娯楽雑誌となり、1923(大正12)年12月に創刊された。『苦楽』のロゴは山名と同期入社の橘文二がデザインした。『苦楽』という雑誌名は、1922(大正11)年11月に中山太陽堂が太陽閣を竣工していた六甲の苦楽園と関係があるのだろうか。山名の回想によれば「雑誌名は最初『ライフ』が採りあげられたが、それを日本語で『苦楽』と置き換えて決定した」とあり、その翻訳は小山内が行ったとのことで、「まことに演劇的な解釈からきたものと思う」とある。しかし、ちょうど太陽堂の二十周年記念で様々な企画が進行している中でのことなので太陽閣との関連も意図されたのかもしれない。目玉企画の一つである「賞金二千円懸賞」は小唄が永井荷風、俳句が久保田万太郎、漫画が岡本一平、美人写真が岡田三郎助と豪華な選者であった。面白い企画という意味ではクロスワード・パズルがある。山名は1959(昭和34)年に書いた文章の中で当時を回想し、『苦楽』に掲載したクロスワード・パズルを山名本人が制作したと書いている。パズルのカギをつくる仕事を川口の指示によって山名が作っていたとの事。さすがに苦労したようだ。ただし、図案家の持ち前として白黒のゴバン模様を成り行きにまかせず、最初に美しいパターンをつくろうとした、とのこと。これはこれで楽しみであったようだ。手元にある『苦楽』第四巻第六号(1925(大正14)年12月)のクロスワード・パズルは「第四回新題『反語』クロスワード・パズル」と題されており、「新しい號が出る毎に本誌のクロス・ワードが大評判です。盡く讀者の意表に出る奇抜さはどうでせう。殊に今月の『反語』クロス・ワードの面白さをご覧下さい。」と鼻息も荒い。本当に評判であったのだろう。この号のタテノカギの1番は「苦」であり、マスは2マス、ここには「ラク」といれる。このクロスワード・パズルの図形は縦・横がともに最大21マスの正方形のひとつの角を頂点にしており、中心から黒いマスが風車のような形で噴出している美しい造形になっており、山名の回想を裏付けている。

『苦楽』大正14年12月号の奥付

山六郎の雑誌『女性』掲載の河井酔茗作品へのカット

プラトン社の雑誌『女性』『苦楽』をめぐって(1) [プラトン社]

1.はじめに

落合地域での話題という観点から挿絵画家の竹中英太郎に言及してきた。そして、前回は雑誌『新青年』へのデビュー前史となる雑誌『クラク』時代を取り上げた。しかし、プラトン社やその発行雑誌のモダーンなデザインに関して紹介しないと竹中の若きデビューの意味がなかなか理解できないと考え、ここでプラトン社とその雑誌について書いておくべきだと判断した。今回の舞台の多くはプラトン社の本社のあった大阪であるが、落合→竹中→プラトン社というつながりで理解いただきたい。

2.化粧品文化と東郷青児

絵を志す一方で声楽家も志望していた若き日の東郷青児は、コントラバス奏者の原田潤と知り合いとなる。日比谷美術館での個展、第三回二科展での二科賞の受賞などで華々しいデビューを飾るが、画家としての生活はかならずしも順風満帆というわけではなく、宝塚少女歌劇養成所に音楽教師として招かれていた原田を頼って大阪に行くことになった。おそらくはこの時、1919(大正8)年に東郷は新聞広告で求人をしていたクラブ化粧品の中山太陽堂の広告図案家募集に応募する。これが合格となり、中山太陽堂に入社するが2週間で退社、また原田家の居候に戻っている。東郷と中山太陽堂の縁は続きがあり、東郷がヨーロッパから帰ってからの1933(昭和8)年に広告部顧問に就任、商品の意匠デザイン、雑誌広告や新聞広告などを手がけている。契約期間は定かではないが1938(昭和13)年に発売されている商品の意匠に東郷のものがある。

『女性』昭和2年8月号裏表紙に掲載されたクラブ化粧品の広告

3.クラブ化粧品と広告

「双美人」がトレードマークであるクラブ化粧品を製造・販売していた中山太陽堂は、創始者の中山太一が1903(明治36)年に神戸で輸入雑貨の販売を行なうことからスタートした。翌1904年には取扱商品を化粧品に限定、パンゼ水白粉の販売権を得たりしている。1906(明治39)年クラブ洗粉を発売、中山太陽堂は自ら化粧品の製造を始め、自社製造の化粧品を販売するようになった。二十世紀に入ると女性のライフスタイルもやがて変化をし始め、ファッション、髪型、化粧などは変化していった。この変化に対応するように化粧品の需要は拡大し、また製造した商品の販路の拡大、セールスプロモーションや広告は重要な経営課題の一つとなる。中山社長は「化粧品は嗜好品にあらず、文化生活をする上での必需品である」との認識を持っており、化粧品の普及のために、自ら広告宣伝の新手法を考案するようなアイディアマンでもあった。1910年代の大阪毎日新聞紙面に掲載された中山太陽堂の広告をみると、たとえば飛行船をとばして景品券つきの広告ちらしを撒下する、飛行機を飛ばして上空からちらしを撒く、大阪・中の島公園に霧のスクリーンを作ってそこに映写する「空中映寫」を行う、富士登山隊を結成して富士山頂クラブ・デーというイベントを敢行する、松井須磨子一座とタイアップする、人気を博し始めた映画に注目して無料上映試写会を行うなど、ありとあらゆる新規のプロモーションを企画、実行している。セールスプロモーションやイベントもさることながら、新聞や雑誌での広告の掲載は重要な販促活動であり、当時の新聞、雑誌には大量の広告が掲載されている。そのため、1910(明治43)年京橋区五郎兵衛町に東京支店を置き、そこに広告部を設置した。広告部員には画家の織田一麿や作家の柳川春葉、劇作家の伊原青々園などがおり、小山内薫も所属している。

4.中山太陽堂創業二十周年企画と『女性』創刊

1923(大正12)年、中山太陽堂は創業二十周年を迎える。その記念行事はすでに前年から始められ、また準備されている。たとえば1922(大正11)年4月、創業二十周年紀念祝賀会、講演会、音楽会を行っている。そしてまったく時を同じくしてプラトン社から雑誌『女性』が5月号として創刊されるのである。想像ではあるが、創刊された時期から考え、太一としては太陽堂創立二十周年記念事業の一環であったのではないかと思う。同年11月、六甲苦楽園に「太陽閣」を竣工させ迎賓館とする、1923(大正12)年7月には中山文化研究所を設立など創立二十周年記念事業は続いている。もちろん、これらの全ての事業は化粧品会社である中山太陽堂の大きな意味でのPRにはなるのであるが、太陽閣は大阪市の迎賓館として提供されたし、中山文化研究所も企業内研究所として女性文化、児童教養、整容美粧、口腔衛生の研究を行い、それを紀要にまとめ発表する、講演会を行うなど今でいうところの企業メセナに相当するような活動を行っている点に注目したい。一見すると、中山太陽堂が自社の化粧品を新聞、雑誌などに広告するだけには飽き足らず、自社で自由に誌面作りができ、従い自社のタイアップ企画などを記事や告知にできる雑誌社として「プラトン社」を設立したようにみえるし、私もそう思ってきた。おそらくは、そうした一面も否定できず、自前のPR雑誌を発行することは会社の利益にかなうことであったであろう。しかし、それ以外の面として中山文化研究所に象徴されるように、女性文化、女性の生活に何らかの寄与を果たしたいと思う太一の思いが強くあったのだと思う。従い、創刊された雑誌『女性』の誌面は、以後の誌面とは大きく異なっていた。雑誌『女性』といえば文芸誌として認識されているが、創刊号の内容は婦人問題、恋愛・家庭・夫婦生活などをテーマにした論説、時のスキャンダルやゴシップ、音楽・ダンス・演劇の記事のほかに大阪の公立女学校の情報まで掲載されている。これは大阪ですでにローカル雑誌として発行されていた『女学生画報』のスタッフであった元大阪朝日新聞記者の松坂寅之助(青渓)を営業部門の責任者として雇い入れるとともに雑誌の中身、つまり誌面構成や書き手も含めて、今でいうところのM&Aをすることによって取り込んだ結果であった。プラトン社の社長には太一の実弟である中山豊三、副社長には義弟である河田作造が就任した。創設時、編集部を大阪市東区谷町においたが、これは河田の屋敷であった。顧問には太陽堂の広告部長であった桑谷定逸が目付役として派遣され、編集には宣伝誌『文化』発行のために採用していた今村粲三があたった。営業は松坂寅之助である。このプラトン社からの初の雑誌は、1922(大正11)年4月に『女性』5月号として創刊される。菊判176ページで定価は五十銭であった。

『女性』大正14年7月号 山六郎による表紙

太一が、雑誌社及び雑誌を作るにあたり現代でいうところのM&Aという方法を選択したと前述したが、面白いことに『女性』には毎号雑誌『赤い鳥』の広告が掲載されている。これはプラトン社が赤い鳥社と提携関係にあったからのことであり、状況によっては赤い鳥社の買収も太一は視野にいれていたようだ。

『女性』昭和2年8月号に掲載された雑誌『赤い鳥』の広告

『女性』大正14年7月号 山六郎による前扉イラスト

落合地域での話題という観点から挿絵画家の竹中英太郎に言及してきた。そして、前回は雑誌『新青年』へのデビュー前史となる雑誌『クラク』時代を取り上げた。しかし、プラトン社やその発行雑誌のモダーンなデザインに関して紹介しないと竹中の若きデビューの意味がなかなか理解できないと考え、ここでプラトン社とその雑誌について書いておくべきだと判断した。今回の舞台の多くはプラトン社の本社のあった大阪であるが、落合→竹中→プラトン社というつながりで理解いただきたい。

2.化粧品文化と東郷青児

絵を志す一方で声楽家も志望していた若き日の東郷青児は、コントラバス奏者の原田潤と知り合いとなる。日比谷美術館での個展、第三回二科展での二科賞の受賞などで華々しいデビューを飾るが、画家としての生活はかならずしも順風満帆というわけではなく、宝塚少女歌劇養成所に音楽教師として招かれていた原田を頼って大阪に行くことになった。おそらくはこの時、1919(大正8)年に東郷は新聞広告で求人をしていたクラブ化粧品の中山太陽堂の広告図案家募集に応募する。これが合格となり、中山太陽堂に入社するが2週間で退社、また原田家の居候に戻っている。東郷と中山太陽堂の縁は続きがあり、東郷がヨーロッパから帰ってからの1933(昭和8)年に広告部顧問に就任、商品の意匠デザイン、雑誌広告や新聞広告などを手がけている。契約期間は定かではないが1938(昭和13)年に発売されている商品の意匠に東郷のものがある。

『女性』昭和2年8月号裏表紙に掲載されたクラブ化粧品の広告

3.クラブ化粧品と広告

「双美人」がトレードマークであるクラブ化粧品を製造・販売していた中山太陽堂は、創始者の中山太一が1903(明治36)年に神戸で輸入雑貨の販売を行なうことからスタートした。翌1904年には取扱商品を化粧品に限定、パンゼ水白粉の販売権を得たりしている。1906(明治39)年クラブ洗粉を発売、中山太陽堂は自ら化粧品の製造を始め、自社製造の化粧品を販売するようになった。二十世紀に入ると女性のライフスタイルもやがて変化をし始め、ファッション、髪型、化粧などは変化していった。この変化に対応するように化粧品の需要は拡大し、また製造した商品の販路の拡大、セールスプロモーションや広告は重要な経営課題の一つとなる。中山社長は「化粧品は嗜好品にあらず、文化生活をする上での必需品である」との認識を持っており、化粧品の普及のために、自ら広告宣伝の新手法を考案するようなアイディアマンでもあった。1910年代の大阪毎日新聞紙面に掲載された中山太陽堂の広告をみると、たとえば飛行船をとばして景品券つきの広告ちらしを撒下する、飛行機を飛ばして上空からちらしを撒く、大阪・中の島公園に霧のスクリーンを作ってそこに映写する「空中映寫」を行う、富士登山隊を結成して富士山頂クラブ・デーというイベントを敢行する、松井須磨子一座とタイアップする、人気を博し始めた映画に注目して無料上映試写会を行うなど、ありとあらゆる新規のプロモーションを企画、実行している。セールスプロモーションやイベントもさることながら、新聞や雑誌での広告の掲載は重要な販促活動であり、当時の新聞、雑誌には大量の広告が掲載されている。そのため、1910(明治43)年京橋区五郎兵衛町に東京支店を置き、そこに広告部を設置した。広告部員には画家の織田一麿や作家の柳川春葉、劇作家の伊原青々園などがおり、小山内薫も所属している。

4.中山太陽堂創業二十周年企画と『女性』創刊

1923(大正12)年、中山太陽堂は創業二十周年を迎える。その記念行事はすでに前年から始められ、また準備されている。たとえば1922(大正11)年4月、創業二十周年紀念祝賀会、講演会、音楽会を行っている。そしてまったく時を同じくしてプラトン社から雑誌『女性』が5月号として創刊されるのである。想像ではあるが、創刊された時期から考え、太一としては太陽堂創立二十周年記念事業の一環であったのではないかと思う。同年11月、六甲苦楽園に「太陽閣」を竣工させ迎賓館とする、1923(大正12)年7月には中山文化研究所を設立など創立二十周年記念事業は続いている。もちろん、これらの全ての事業は化粧品会社である中山太陽堂の大きな意味でのPRにはなるのであるが、太陽閣は大阪市の迎賓館として提供されたし、中山文化研究所も企業内研究所として女性文化、児童教養、整容美粧、口腔衛生の研究を行い、それを紀要にまとめ発表する、講演会を行うなど今でいうところの企業メセナに相当するような活動を行っている点に注目したい。一見すると、中山太陽堂が自社の化粧品を新聞、雑誌などに広告するだけには飽き足らず、自社で自由に誌面作りができ、従い自社のタイアップ企画などを記事や告知にできる雑誌社として「プラトン社」を設立したようにみえるし、私もそう思ってきた。おそらくは、そうした一面も否定できず、自前のPR雑誌を発行することは会社の利益にかなうことであったであろう。しかし、それ以外の面として中山文化研究所に象徴されるように、女性文化、女性の生活に何らかの寄与を果たしたいと思う太一の思いが強くあったのだと思う。従い、創刊された雑誌『女性』の誌面は、以後の誌面とは大きく異なっていた。雑誌『女性』といえば文芸誌として認識されているが、創刊号の内容は婦人問題、恋愛・家庭・夫婦生活などをテーマにした論説、時のスキャンダルやゴシップ、音楽・ダンス・演劇の記事のほかに大阪の公立女学校の情報まで掲載されている。これは大阪ですでにローカル雑誌として発行されていた『女学生画報』のスタッフであった元大阪朝日新聞記者の松坂寅之助(青渓)を営業部門の責任者として雇い入れるとともに雑誌の中身、つまり誌面構成や書き手も含めて、今でいうところのM&Aをすることによって取り込んだ結果であった。プラトン社の社長には太一の実弟である中山豊三、副社長には義弟である河田作造が就任した。創設時、編集部を大阪市東区谷町においたが、これは河田の屋敷であった。顧問には太陽堂の広告部長であった桑谷定逸が目付役として派遣され、編集には宣伝誌『文化』発行のために採用していた今村粲三があたった。営業は松坂寅之助である。このプラトン社からの初の雑誌は、1922(大正11)年4月に『女性』5月号として創刊される。菊判176ページで定価は五十銭であった。

『女性』大正14年7月号 山六郎による表紙

太一が、雑誌社及び雑誌を作るにあたり現代でいうところのM&Aという方法を選択したと前述したが、面白いことに『女性』には毎号雑誌『赤い鳥』の広告が掲載されている。これはプラトン社が赤い鳥社と提携関係にあったからのことであり、状況によっては赤い鳥社の買収も太一は視野にいれていたようだ。

『女性』昭和2年8月号に掲載された雑誌『赤い鳥』の広告

『女性』大正14年7月号 山六郎による前扉イラスト