板垣鷹穂とすれ違い(3) [落合]

5.尾崎翠との関係

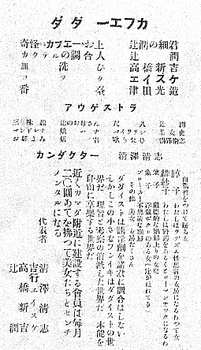

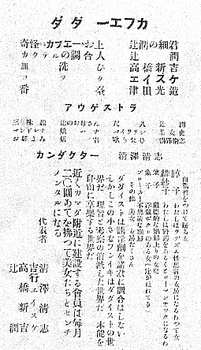

私が住む町、落合にはさまざまな作家も住んでいた。その一人に尾崎翠がいる。1928(昭和2)年6月尾崎は上落合三輪に転居してきて、日本女子大学の学生寮で同室だった友人、詩人の松下文子との二人暮らしを始めている。そして尾崎は、彼女を姉のように慕った林芙美子とともに長谷川時雨の『女人藝術』に作品を多数寄せている。林は『女人藝術』に書いた「秋が来たんだ-放浪記-」が好評であり、1930(昭和5)年の改造社版『放浪記』の刊行へとつながる。林が三輪に越してくるのがその年の年5月であり、松下文子の結婚によって一人暮らしとなり、近くに転居していた尾崎翠が、以前に住んでいた借家を紹介したゆえの三輪への転居であった。板垣鷹穂、文芸評論家である妻の直子の住む家へは尾崎の三輪の家からなら5分足らずであったろう。よく板垣の家に尾崎は出向いていたようである。板垣直子も『女人藝術』に執筆していた。尾崎翠は「第七官界彷徨」を雑誌『文学党員』に全体の4/7を発表、全編の発表は編集主幹を板垣鷹穂が務めていた雑誌『新興藝術研究』の2号においてであった。尾崎の代表作である「第七官界彷徨」に板垣夫妻が関わっていたと思うと落合の住人である私は何だかうれしい。落合という場所は、雑誌『MaVo』の発行所であり、その主催者である村山知義の住居・アトリエもあった。マヴォの主要なメンバーである画家の柳瀬正夢、詩人の萩原恭次郎も住んでいた土地。高台の上には目白文化村、その高台の下にはモダニスムやアヴァンギャルドな精神が育まれていたかと思うと面白いものだと思う。

雑誌『新興藝術研究』2号の表紙

6.板垣鷹穂とふたたびすれ違い

最近、「キューポラのある街」で有名な川口市に行った。すでに鋳物工場も少なくなっているが、鋳鉄を作るための溶鉱炉であるキューポラ(Cupola)は川口の代名詞。駅で電車を待ちながら読んでいた板垣鷹穂の『古典精神と造形文化』(1942年 今日の問題社)の開いたページには「クーポラ」の文字があった。イタリアの寺院建築についての論考だった。偶然にしても出来すぎていると思った。

『古典精神と造形文化』

板垣鷹穂著 『写実』

私が住む町、落合にはさまざまな作家も住んでいた。その一人に尾崎翠がいる。1928(昭和2)年6月尾崎は上落合三輪に転居してきて、日本女子大学の学生寮で同室だった友人、詩人の松下文子との二人暮らしを始めている。そして尾崎は、彼女を姉のように慕った林芙美子とともに長谷川時雨の『女人藝術』に作品を多数寄せている。林は『女人藝術』に書いた「秋が来たんだ-放浪記-」が好評であり、1930(昭和5)年の改造社版『放浪記』の刊行へとつながる。林が三輪に越してくるのがその年の年5月であり、松下文子の結婚によって一人暮らしとなり、近くに転居していた尾崎翠が、以前に住んでいた借家を紹介したゆえの三輪への転居であった。板垣鷹穂、文芸評論家である妻の直子の住む家へは尾崎の三輪の家からなら5分足らずであったろう。よく板垣の家に尾崎は出向いていたようである。板垣直子も『女人藝術』に執筆していた。尾崎翠は「第七官界彷徨」を雑誌『文学党員』に全体の4/7を発表、全編の発表は編集主幹を板垣鷹穂が務めていた雑誌『新興藝術研究』の2号においてであった。尾崎の代表作である「第七官界彷徨」に板垣夫妻が関わっていたと思うと落合の住人である私は何だかうれしい。落合という場所は、雑誌『MaVo』の発行所であり、その主催者である村山知義の住居・アトリエもあった。マヴォの主要なメンバーである画家の柳瀬正夢、詩人の萩原恭次郎も住んでいた土地。高台の上には目白文化村、その高台の下にはモダニスムやアヴァンギャルドな精神が育まれていたかと思うと面白いものだと思う。

雑誌『新興藝術研究』2号の表紙

6.板垣鷹穂とふたたびすれ違い

最近、「キューポラのある街」で有名な川口市に行った。すでに鋳物工場も少なくなっているが、鋳鉄を作るための溶鉱炉であるキューポラ(Cupola)は川口の代名詞。駅で電車を待ちながら読んでいた板垣鷹穂の『古典精神と造形文化』(1942年 今日の問題社)の開いたページには「クーポラ」の文字があった。イタリアの寺院建築についての論考だった。偶然にしても出来すぎていると思った。

『古典精神と造形文化』

板垣鷹穂著 『写実』

板垣鷹穂とすれ違い(2) [落合]

3.板垣鷹穂ってどんな人?

板垣鷹穂は、1894(明治27)年神田駿河台に医師 板垣亨の長男として生まれ、1915(大正4)年より東京帝国大学文科大学哲学科撰科生として西洋美術史を学んだ。1921(大正10)年より1930(昭和5)年まで東京美術学校の講師として西洋美術史を担当、あわせて日本大学法文学部美学科の講師もかねた。1923(大正12)年平山なお(板垣直子)と結婚。慶応義塾大学文学部の西洋美術史の講師となる。その他講師として教鞭をとった大学は東京女子大学、法政大学、帝国美術学校(現・武蔵野美術大学)、明治大学、東京写真専門学校(現・東京工芸大学)、東京高等師範学校(現・筑波大学)、多摩美術大学、東京大学、早稲田大学など。1966(昭和41)年7月3日に病没している。1939(昭和14)年より41(昭和16)年までは内閣の演劇・映画・音楽等改善委員会映画部主任、41(昭和16)年に情報局の国民映画制作審議委員会の委員を務めるなど、映画というメディアとの関わりも深く、1949(昭和24)年には理想社より『映画の世界像』を刊行している。評論活動の初期、板垣は新カント派の歴史哲学について書き、西洋美術史について書いている。ついで「機械美学」と呼んでいいのだろうか、機械や船舶、航空機、建築や大型建造物など人間によって美術として本来は作られていない実用品の中に美をみつけてゆく美学へと進んでいく。それらは、『機械と藝術との交流』、『新しき藝術の獲得』、『優秀船の社会学的分析』、『藝術的現代の諸相』などの著作に展開された。

『イタリアの寺』表紙

4.堀野正雄とのコラボレーション

機械や都市美に注目する姿勢は評論活動に限定されず、具体的な作品として結実する。雑誌『中央公論』1931(昭和6)年10月号のグラビアに20ページにわたり掲載された「大東京の性格」がそれである。編輯板垣鷹穂、写真堀野正雄によるコラボレーションであり、これはまさに『藝術的現代の諸相』の冒頭ページにある堀野正雄の寫眞による構成と同様である。堀野は1907(明治40)年東京生まれ。29(昭和4)年、村山知義らと国際光画協会を、30(昭和5)年には木村専一らと新興写真研究会を結成している。板垣のすすめで機械的建造物を撮影、それを構成した「グラフモンタージュ」を発表、新興写真の流れを決定づけた。写真集『カメラ・眼×鉄・構成』(32年 木星社書院)は、実質は板垣とのコラボレーションであり、日本写真史の大きな成果である。2005年国書刊行会より「日本写真史の至宝」と題するシリーズの一冊として復刊された。堀野も直接に関わるのであるが雑誌『NIPPON』や日本工房に二人の仕事は引き継がれたように感じる。たとえば38(昭和13)年に国際文化振興会が日本工房に制作させた『日本』という折本は、構成を日本工房の熊田五郎が行い、写真家として名取洋之助、木村伊兵衛、堀野正雄、土門拳などが参加し、彼らのさまざまな写真をモンタージュして構成されている。

古書市で『機械と藝術との交流』を実際に手に取るまでは板垣鷹穂のことも、この本のことも知らなかったと書いたし、そう思ってもいたが、それは正確ではなかった。実はそれ以前に実際には出会っていた。私が不明で見過ごしていただけであった。平凡社から海野弘編で刊行された「モダン都市文学」のⅥ巻は『機械のメトロポリス』と題された一冊である(90年)が、ここには萩原恭次郎の「死刑宣告」、村山知義の「トラストD・E」などとともに板垣鷹穂の「機械と藝術との交流」が掲載されている。購入した当時すでに読んでいたはずなのに記憶になかったのだった。

『カメラ・眼×鉄・構成』堀野正雄 2005年 国書刊行会

板垣鷹穂は、1894(明治27)年神田駿河台に医師 板垣亨の長男として生まれ、1915(大正4)年より東京帝国大学文科大学哲学科撰科生として西洋美術史を学んだ。1921(大正10)年より1930(昭和5)年まで東京美術学校の講師として西洋美術史を担当、あわせて日本大学法文学部美学科の講師もかねた。1923(大正12)年平山なお(板垣直子)と結婚。慶応義塾大学文学部の西洋美術史の講師となる。その他講師として教鞭をとった大学は東京女子大学、法政大学、帝国美術学校(現・武蔵野美術大学)、明治大学、東京写真専門学校(現・東京工芸大学)、東京高等師範学校(現・筑波大学)、多摩美術大学、東京大学、早稲田大学など。1966(昭和41)年7月3日に病没している。1939(昭和14)年より41(昭和16)年までは内閣の演劇・映画・音楽等改善委員会映画部主任、41(昭和16)年に情報局の国民映画制作審議委員会の委員を務めるなど、映画というメディアとの関わりも深く、1949(昭和24)年には理想社より『映画の世界像』を刊行している。評論活動の初期、板垣は新カント派の歴史哲学について書き、西洋美術史について書いている。ついで「機械美学」と呼んでいいのだろうか、機械や船舶、航空機、建築や大型建造物など人間によって美術として本来は作られていない実用品の中に美をみつけてゆく美学へと進んでいく。それらは、『機械と藝術との交流』、『新しき藝術の獲得』、『優秀船の社会学的分析』、『藝術的現代の諸相』などの著作に展開された。

『イタリアの寺』表紙

4.堀野正雄とのコラボレーション

機械や都市美に注目する姿勢は評論活動に限定されず、具体的な作品として結実する。雑誌『中央公論』1931(昭和6)年10月号のグラビアに20ページにわたり掲載された「大東京の性格」がそれである。編輯板垣鷹穂、写真堀野正雄によるコラボレーションであり、これはまさに『藝術的現代の諸相』の冒頭ページにある堀野正雄の寫眞による構成と同様である。堀野は1907(明治40)年東京生まれ。29(昭和4)年、村山知義らと国際光画協会を、30(昭和5)年には木村専一らと新興写真研究会を結成している。板垣のすすめで機械的建造物を撮影、それを構成した「グラフモンタージュ」を発表、新興写真の流れを決定づけた。写真集『カメラ・眼×鉄・構成』(32年 木星社書院)は、実質は板垣とのコラボレーションであり、日本写真史の大きな成果である。2005年国書刊行会より「日本写真史の至宝」と題するシリーズの一冊として復刊された。堀野も直接に関わるのであるが雑誌『NIPPON』や日本工房に二人の仕事は引き継がれたように感じる。たとえば38(昭和13)年に国際文化振興会が日本工房に制作させた『日本』という折本は、構成を日本工房の熊田五郎が行い、写真家として名取洋之助、木村伊兵衛、堀野正雄、土門拳などが参加し、彼らのさまざまな写真をモンタージュして構成されている。

古書市で『機械と藝術との交流』を実際に手に取るまでは板垣鷹穂のことも、この本のことも知らなかったと書いたし、そう思ってもいたが、それは正確ではなかった。実はそれ以前に実際には出会っていた。私が不明で見過ごしていただけであった。平凡社から海野弘編で刊行された「モダン都市文学」のⅥ巻は『機械のメトロポリス』と題された一冊である(90年)が、ここには萩原恭次郎の「死刑宣告」、村山知義の「トラストD・E」などとともに板垣鷹穂の「機械と藝術との交流」が掲載されている。購入した当時すでに読んでいたはずなのに記憶になかったのだった。

『カメラ・眼×鉄・構成』堀野正雄 2005年 国書刊行会

板垣鷹穂とすれ違い(1) [落合]

1.「板垣鷹穂」との出会い

何年くらい前のことだろうか、渋谷で開催されていた古本市で一冊の面白い装幀の本に出会った。古い本が積まれた山の中で偶然に触れ、手触りが気になった一冊、それが『機械と藝術との交流』であった。著者は、板垣鷹穂とある。1929(昭和4)年に岩波書店から刊行されたものであった。本の体裁、すなわち写真の構成の仕方、表紙のデザイン、本のタイトル、タイトルの配し方などの要素が私のどこかにヒットしていた。思わず手に取る、そして最後のページをひらく。そこに書かれていた値段はかなり高価なものであり、思わず躊躇した。その本は私の手を離れ、ふたたび本たちの山に戻っていった。しかし、板垣鷹穂という初めて聞く名前とその独特な書名は記憶した。

『機械と藝術との交流』表紙

次に板垣鷹穂にであったのも古本市の会場でであった。新宿のデパートで開催されていた古本市に京都の古書店が『藝術的現代の諸相』(1931年 六文館)をもってきていた。今回は迷わずに、すぐに購入した。『機械と藝術との交流』に比べると大判でデザインも少し武骨、私の中での本の体裁に関する評価は少し落ちるが、冒頭のページに写真を組み合わせたページがあり、ここが素晴らしい。キャプションを確認すると装幀と挿繪として、「寫眞撮影 堀野正雄、製版印刷 田中松太郎」とある。この寫眞による構成は表紙を飾り、また冒頭の20ページにわたって寫眞構成による図版ページとなっている。「はしがき」によれば、「この書は、現代藝術の複雑な諸相を理解したい――という私の希望に編まれた。一九三○年の夏から一九三一年の夏までの約一年間に發表した舊稿が、その主な内容である。」とある。また、「この書は、この書に先立って現代藝術を扱った若干の拙著と聯關する。一九二九年の暮に刊行した「機械と藝術との交流」(岩波書店)、一九三○年の春に刊行した「新しき藝術の獲得」(天人社)、同年の暮に刊行した「優秀船の藝術社會學的分析」(天人社)が、それである。」とし、この時期に板垣が連続して出版した書籍との関連を示唆している。

『藝術的現代の諸相』表紙

『藝術的現代の諸相』の写真構成のページ(部分)

2.板垣鷹穂はご近所さん

この本での最初の発見、それは奥付にあった。板垣鷹穂の当時の住所である。「東京市外上落合五九九」とある。町内会ではないか、と気づく。さあ、それではと1929(昭和4)年の地図を取り出して番地を確認する、どうやら中井駅に近い。今の山手通と早稲田通の交差するあたりだ。当時、山手通はないので、山手通の開通によって道路で消えてしまっているかもしれないと思いながらも訪ねてみた。地下鉄の落合駅にも近い。今は大きなマンションが建っていた。周辺をみると文化住宅の時代の、つまり大正末期から昭和初期あたりの建築様式を感じさせるつくりの家があり、少しだが雰囲気を感じさせてくれる。この界隈、中井駅から北側の坂を登った、現在の中落合の高台にかけての地域は目白文化村が開発、造成された場所にあたり、当時「文化住宅」と呼ばれた和風建築の玄関脇に洋風デザインの応接間が作られるといった和洋折衷の建築様式や純粋に洋風建築をもちこんだ洋館などがならんだ独特の景観をもった地域なのであった。

ちなみに、私は板垣鷹穂邸の住所を訪ねた、この日の帰り道は山手通を目白文化村方向へ向かい、西武線の線路を越えてから中野区方向に向かい林芙美子記念館を訪れたのであった。直接の目的は林芙美子記念館に入館することではなく、記念館の隣にある古い洋館をみたくなったからであった。ところが、行ってみると洋館はすでになく、更地になっていた。三棟連続で建っていた趣のある洋館(刑部人のアトリエ)で大好きだったのであるが、変わって何が建築されるのだろうか(すでにマンションが建設された)。そういえば林芙美子邸の設計は山口文象である。板垣鷹穂が上落合に住んでいて『藝術的現代の諸相』中の論文を書いた頃、つまり1930(昭和5)年に林芙美子は上落合字三輪850番地に杉並の和田堀ノ内から転居してきており、まさに板垣さんとはご近所さんであった。ちなみに私も杉並区和田(林の当時の家から徒歩3分くらい)から新宿区上落合への転居であり、この一点だけでも林芙美子に親近感を感じてしまった。この年の8月、林芙美子は改造社から『放浪記』をだす。これがベストセラーになった。板垣鷹穂邸のあった場所を特定した昭和4年(1929年)の地図で確認すると板垣邸からは本当に近い。歩いて5分程度の距離しか離れていない。

板垣鷹穂が昭和6年に住んでいた場所のあたりの現在の景色

何年くらい前のことだろうか、渋谷で開催されていた古本市で一冊の面白い装幀の本に出会った。古い本が積まれた山の中で偶然に触れ、手触りが気になった一冊、それが『機械と藝術との交流』であった。著者は、板垣鷹穂とある。1929(昭和4)年に岩波書店から刊行されたものであった。本の体裁、すなわち写真の構成の仕方、表紙のデザイン、本のタイトル、タイトルの配し方などの要素が私のどこかにヒットしていた。思わず手に取る、そして最後のページをひらく。そこに書かれていた値段はかなり高価なものであり、思わず躊躇した。その本は私の手を離れ、ふたたび本たちの山に戻っていった。しかし、板垣鷹穂という初めて聞く名前とその独特な書名は記憶した。

『機械と藝術との交流』表紙

次に板垣鷹穂にであったのも古本市の会場でであった。新宿のデパートで開催されていた古本市に京都の古書店が『藝術的現代の諸相』(1931年 六文館)をもってきていた。今回は迷わずに、すぐに購入した。『機械と藝術との交流』に比べると大判でデザインも少し武骨、私の中での本の体裁に関する評価は少し落ちるが、冒頭のページに写真を組み合わせたページがあり、ここが素晴らしい。キャプションを確認すると装幀と挿繪として、「寫眞撮影 堀野正雄、製版印刷 田中松太郎」とある。この寫眞による構成は表紙を飾り、また冒頭の20ページにわたって寫眞構成による図版ページとなっている。「はしがき」によれば、「この書は、現代藝術の複雑な諸相を理解したい――という私の希望に編まれた。一九三○年の夏から一九三一年の夏までの約一年間に發表した舊稿が、その主な内容である。」とある。また、「この書は、この書に先立って現代藝術を扱った若干の拙著と聯關する。一九二九年の暮に刊行した「機械と藝術との交流」(岩波書店)、一九三○年の春に刊行した「新しき藝術の獲得」(天人社)、同年の暮に刊行した「優秀船の藝術社會學的分析」(天人社)が、それである。」とし、この時期に板垣が連続して出版した書籍との関連を示唆している。

『藝術的現代の諸相』表紙

『藝術的現代の諸相』の写真構成のページ(部分)

2.板垣鷹穂はご近所さん

この本での最初の発見、それは奥付にあった。板垣鷹穂の当時の住所である。「東京市外上落合五九九」とある。町内会ではないか、と気づく。さあ、それではと1929(昭和4)年の地図を取り出して番地を確認する、どうやら中井駅に近い。今の山手通と早稲田通の交差するあたりだ。当時、山手通はないので、山手通の開通によって道路で消えてしまっているかもしれないと思いながらも訪ねてみた。地下鉄の落合駅にも近い。今は大きなマンションが建っていた。周辺をみると文化住宅の時代の、つまり大正末期から昭和初期あたりの建築様式を感じさせるつくりの家があり、少しだが雰囲気を感じさせてくれる。この界隈、中井駅から北側の坂を登った、現在の中落合の高台にかけての地域は目白文化村が開発、造成された場所にあたり、当時「文化住宅」と呼ばれた和風建築の玄関脇に洋風デザインの応接間が作られるといった和洋折衷の建築様式や純粋に洋風建築をもちこんだ洋館などがならんだ独特の景観をもった地域なのであった。

ちなみに、私は板垣鷹穂邸の住所を訪ねた、この日の帰り道は山手通を目白文化村方向へ向かい、西武線の線路を越えてから中野区方向に向かい林芙美子記念館を訪れたのであった。直接の目的は林芙美子記念館に入館することではなく、記念館の隣にある古い洋館をみたくなったからであった。ところが、行ってみると洋館はすでになく、更地になっていた。三棟連続で建っていた趣のある洋館(刑部人のアトリエ)で大好きだったのであるが、変わって何が建築されるのだろうか(すでにマンションが建設された)。そういえば林芙美子邸の設計は山口文象である。板垣鷹穂が上落合に住んでいて『藝術的現代の諸相』中の論文を書いた頃、つまり1930(昭和5)年に林芙美子は上落合字三輪850番地に杉並の和田堀ノ内から転居してきており、まさに板垣さんとはご近所さんであった。ちなみに私も杉並区和田(林の当時の家から徒歩3分くらい)から新宿区上落合への転居であり、この一点だけでも林芙美子に親近感を感じてしまった。この年の8月、林芙美子は改造社から『放浪記』をだす。これがベストセラーになった。板垣鷹穂邸のあった場所を特定した昭和4年(1929年)の地図で確認すると板垣邸からは本当に近い。歩いて5分程度の距離しか離れていない。

板垣鷹穂が昭和6年に住んでいた場所のあたりの現在の景色

黒い光と闇の感触―辻潤と竹中英太郎(2) [落合]

竹中英太郎のご近所で東京熊本人村の重要な住人に橋本憲三・高群逸枝夫妻がいる。関東大震災のあと、同郷である小山勝清を頼り、1924(大正13)年2月から上落合に住む。そして25(大正14)年のはじめには東中野の新築の借家に移転している。高群の日記(『火の国の女の日記』理想社65年刊)には、この東中野の家に住んでいた頃のことが記述されている。夫の橋本憲三は食いはぐれの知り合いたちを平気な顔で居候させたのだが、東中野の家にはどうやら若手のアナーキスト詩人たちがたむろしたようなのだ。村山知義もこうしたアナーキストたちに「リャク」されないよう気をつけていたという。「リャク」とは「略奪」のことに他ならない。刃物や場合によっては拳銃をもって「リャク」に来る輩もいたようだから物騒な時代である。そんな連中が飯代も宿代も払わずに何人も居候しているのであるから高群はたまらない。ついに今風にいえば切れてしまう。怒った高群は家出をし、四国に向かった。だが橋本が新聞広告を出し、公然と迎えに行った時、まるでそれを待っていたかのように連れ戻されたのであった。このときも小山勝清が家を世話する。今度の借家は小山の家のすぐそば。従い竹中英太郎の家のすぐそばであった。

さて、前述の小島きよの日記の時期、つまり1925(大正14)年6月頃は、まさに東中野にいて若きアナーキスト詩人たちの溜まり場になってしまい苦悩する日々を高群が送っていた時期にあたる。アナーキスト詩人たちの溜まり場といえば、有名なのは白山上にあった書店・南天堂の2階にあったレストランである。常連として南天堂2階にいたのは萩原恭次郎、壺井繁治、岡本潤、高橋新吉、小野十三郎、神戸雄一、野村吉哉など。もちろんそこには辻潤も小島きよもいた。高群の日記には東中野の家に誰がたむろしていたのか記述はない。ただ若い詩人たちであったようだ。南天堂2階レストランにたむろしていた常連たちの中で確実に竹中英太郎との接点が確認できるのは壺井繁治である。壺井は1924(大正13)年11月には雑誌「DAMDAM」創刊に萩原恭次郎、小野十三郎らと参加、もとはアナーキスト詩人として出発するが後にボルシェヴィキへと立ち位置を変えた。昭和初期、ナップ機関誌「戦旗」の編集の中心を担う一人となる。1928(昭和3)年5月1日発行の雑誌「左翼藝術」第1巻第1號は発行編集兼印刷人が壺井繁治であるが、次号は雑誌「戦旗」に吸収されてしまう、たった一冊のみ発行された「左翼藝術」に竹中英太郎は表紙、漫画の他随筆一篇をよせている。「左翼藝術」には三好十郎、上田進、高見順、西村喬などが参加している。東中野の高群のところにたむろしていたのは、はたして彼らだったのだろうか。また「左翼藝術」には松隈研二がカットと漫画で参加している。一刀研二は1927(昭和2)年の秋に竹中英太郎とともにプラトン社に雑誌「クラク」(「苦楽」改題)の編集長である西口紫溟を訪ねている。この際のことを山名文夫は『体験的デザイン史』(ダヴィッド社 76年刊)に以下のように記している。

「ある日、西口編集長が数枚のさしえ原画を持ってきて、見てくれという。もし見どころがあるようなら、使ってみたいというのである。その絵は神経質で、なんとなく憂愁をおびた、しかし今までにない描法の風変りな作品であった。私は探偵小説にもってこいのさしえだと思った。西口編集長は安心して仕事を頼んだらしい。数日して本人が作品をもってきた。会ってみて驚いたことには、まだはたち前後と思える、詰めえり姿の学生姿の青年だった。これが竹中英太郎であった。」

「クラク」昭和2年11月号掲載の竹中英太郎挿絵(大下宇陀児「盲地獄」)

西口紫溟の回想には一刀研二のことが簡単ではあるが記述されているが、山名の回想にはない。それは、最初の訪問(つまり二人での訪問)の時には西口のみが応対し、山名は原画を見せられただけだったからなのだろう。「クラク」から依頼された作品を持参した二度目の訪問の際に学生服姿の本人と会って、その若さに驚いている様子が面白い。竹中は、山名の指摘通り、はたち前後の若者であるが、九州において既に労働運動にかかわり、東京に出てきてからも、食うために雑誌「家の光」において数多くの挿絵を描いた実績をもっているので、その挿絵作品はすでに竹中作品として一定の完成領域にあったので、このような感想をもったのではないかと思われる。このときに持参した挿絵は「クラク」1927(昭和2)年11月号の大下宇陀児の「盲地獄」と本田緒生の「罪を裁く」という共に探偵小説のためのものであったろうと思われる。面白いのは、一緒にプラトン社を訪ねた一刀研二の方である。もともとは竹中英太郎が中心的な立場で挿絵を描いていた雑誌「家の光」に挿絵を提供し始めるが、1928(昭和3)年8月号にはなんと「美しき白痴の死」という探偵小説を挿絵とともに提供しているのだ。この小説が好評だったのか10月号からは佐川珍香の挿絵で「揺るゝ虹」という小説を6回にわたり連載している。あるいは、「家の光」に竹中が一刀のことを紹介したのかもしれない。

「家の光」昭和3年8月号に掲載された一刀研二「美しき白痴の死」のタイトル+カット.

「家の光」昭和3年10月号に掲載の一刀研二「揺るゝ虹」(挿絵は佐川珍香)

小島きよの日記にあった1925(大正14)年6月24日、中野の吉行エイスケの家を二人連れ立って出発した辻潤と小島きよは、最初に小山勝清の家を訪ねる。結果は留守で会えないのであるが、辻潤が小山を訪ねるのはこの日限りのことではあるまい。つまり、小山のところに居候同然にころがりこんでいたであろう竹中英太郎や映画の脚本家である美濃部長行と辻潤との接点が落合地域においてありえたものと考える。竹中は自身が述べているように、アナーキストでもダダイストでもなくボルシェヴィキだったのだろうが、年若き多感な時期、橋本憲三のところにたむろしていたアナーキスト詩人たちや辻潤、吉行エイスケといったダダイストたちの行動や言動にさまざまな影響を受けたとしても自然の成り行きであろうと考える。つきあいも生じるだろう。その一つの表れが雑誌「左翼藝術」への参加であったのではないのだろうか。

辻潤のその後であるが、アルコールによる精神障害、各地への放浪の果てに1944(昭和19)年1月末に淀橋区上落合1丁目308番地の静怡寮に住む、とある。このアパートの管理を友人の桑原国治が行っていたからで、転がり込んだわけであった。そして11月24日、静怡寮の1階の6畳一間において死亡していた。死因は狭心症だったと診断されたが、一説には餓死であったという。時代的にありえることではあるが、真相はどうだったのだろうか。一方、竹中英太郎は1935(昭和10)年刊行の『名作挿画全集第四巻』(平凡社9月刊行)に「大江春泥作品画譜」を残して挿絵の世界を離れてしまう。満州での活動を経て、44(昭和19)年にはすでに甲府に移住、山梨日日新聞に入社している。辻潤も竹中英太郎もともに戦争へと雪崩れてゆく時代への強い反発を示している。しかし、その方法は全く異なっていた。生き方が不器用な分だけ辻潤は生き延びられなかったのだろう。

※実は辻潤の終焉地のすぐそばに私は住んでいる。それを知ったのはつい最近のことであるが・・・。

さて、前述の小島きよの日記の時期、つまり1925(大正14)年6月頃は、まさに東中野にいて若きアナーキスト詩人たちの溜まり場になってしまい苦悩する日々を高群が送っていた時期にあたる。アナーキスト詩人たちの溜まり場といえば、有名なのは白山上にあった書店・南天堂の2階にあったレストランである。常連として南天堂2階にいたのは萩原恭次郎、壺井繁治、岡本潤、高橋新吉、小野十三郎、神戸雄一、野村吉哉など。もちろんそこには辻潤も小島きよもいた。高群の日記には東中野の家に誰がたむろしていたのか記述はない。ただ若い詩人たちであったようだ。南天堂2階レストランにたむろしていた常連たちの中で確実に竹中英太郎との接点が確認できるのは壺井繁治である。壺井は1924(大正13)年11月には雑誌「DAMDAM」創刊に萩原恭次郎、小野十三郎らと参加、もとはアナーキスト詩人として出発するが後にボルシェヴィキへと立ち位置を変えた。昭和初期、ナップ機関誌「戦旗」の編集の中心を担う一人となる。1928(昭和3)年5月1日発行の雑誌「左翼藝術」第1巻第1號は発行編集兼印刷人が壺井繁治であるが、次号は雑誌「戦旗」に吸収されてしまう、たった一冊のみ発行された「左翼藝術」に竹中英太郎は表紙、漫画の他随筆一篇をよせている。「左翼藝術」には三好十郎、上田進、高見順、西村喬などが参加している。東中野の高群のところにたむろしていたのは、はたして彼らだったのだろうか。また「左翼藝術」には松隈研二がカットと漫画で参加している。一刀研二は1927(昭和2)年の秋に竹中英太郎とともにプラトン社に雑誌「クラク」(「苦楽」改題)の編集長である西口紫溟を訪ねている。この際のことを山名文夫は『体験的デザイン史』(ダヴィッド社 76年刊)に以下のように記している。

「ある日、西口編集長が数枚のさしえ原画を持ってきて、見てくれという。もし見どころがあるようなら、使ってみたいというのである。その絵は神経質で、なんとなく憂愁をおびた、しかし今までにない描法の風変りな作品であった。私は探偵小説にもってこいのさしえだと思った。西口編集長は安心して仕事を頼んだらしい。数日して本人が作品をもってきた。会ってみて驚いたことには、まだはたち前後と思える、詰めえり姿の学生姿の青年だった。これが竹中英太郎であった。」

「クラク」昭和2年11月号掲載の竹中英太郎挿絵(大下宇陀児「盲地獄」)

西口紫溟の回想には一刀研二のことが簡単ではあるが記述されているが、山名の回想にはない。それは、最初の訪問(つまり二人での訪問)の時には西口のみが応対し、山名は原画を見せられただけだったからなのだろう。「クラク」から依頼された作品を持参した二度目の訪問の際に学生服姿の本人と会って、その若さに驚いている様子が面白い。竹中は、山名の指摘通り、はたち前後の若者であるが、九州において既に労働運動にかかわり、東京に出てきてからも、食うために雑誌「家の光」において数多くの挿絵を描いた実績をもっているので、その挿絵作品はすでに竹中作品として一定の完成領域にあったので、このような感想をもったのではないかと思われる。このときに持参した挿絵は「クラク」1927(昭和2)年11月号の大下宇陀児の「盲地獄」と本田緒生の「罪を裁く」という共に探偵小説のためのものであったろうと思われる。面白いのは、一緒にプラトン社を訪ねた一刀研二の方である。もともとは竹中英太郎が中心的な立場で挿絵を描いていた雑誌「家の光」に挿絵を提供し始めるが、1928(昭和3)年8月号にはなんと「美しき白痴の死」という探偵小説を挿絵とともに提供しているのだ。この小説が好評だったのか10月号からは佐川珍香の挿絵で「揺るゝ虹」という小説を6回にわたり連載している。あるいは、「家の光」に竹中が一刀のことを紹介したのかもしれない。

「家の光」昭和3年8月号に掲載された一刀研二「美しき白痴の死」のタイトル+カット.

「家の光」昭和3年10月号に掲載の一刀研二「揺るゝ虹」(挿絵は佐川珍香)

小島きよの日記にあった1925(大正14)年6月24日、中野の吉行エイスケの家を二人連れ立って出発した辻潤と小島きよは、最初に小山勝清の家を訪ねる。結果は留守で会えないのであるが、辻潤が小山を訪ねるのはこの日限りのことではあるまい。つまり、小山のところに居候同然にころがりこんでいたであろう竹中英太郎や映画の脚本家である美濃部長行と辻潤との接点が落合地域においてありえたものと考える。竹中は自身が述べているように、アナーキストでもダダイストでもなくボルシェヴィキだったのだろうが、年若き多感な時期、橋本憲三のところにたむろしていたアナーキスト詩人たちや辻潤、吉行エイスケといったダダイストたちの行動や言動にさまざまな影響を受けたとしても自然の成り行きであろうと考える。つきあいも生じるだろう。その一つの表れが雑誌「左翼藝術」への参加であったのではないのだろうか。

辻潤のその後であるが、アルコールによる精神障害、各地への放浪の果てに1944(昭和19)年1月末に淀橋区上落合1丁目308番地の静怡寮に住む、とある。このアパートの管理を友人の桑原国治が行っていたからで、転がり込んだわけであった。そして11月24日、静怡寮の1階の6畳一間において死亡していた。死因は狭心症だったと診断されたが、一説には餓死であったという。時代的にありえることではあるが、真相はどうだったのだろうか。一方、竹中英太郎は1935(昭和10)年刊行の『名作挿画全集第四巻』(平凡社9月刊行)に「大江春泥作品画譜」を残して挿絵の世界を離れてしまう。満州での活動を経て、44(昭和19)年にはすでに甲府に移住、山梨日日新聞に入社している。辻潤も竹中英太郎もともに戦争へと雪崩れてゆく時代への強い反発を示している。しかし、その方法は全く異なっていた。生き方が不器用な分だけ辻潤は生き延びられなかったのだろう。

※実は辻潤の終焉地のすぐそばに私は住んでいる。それを知ったのはつい最近のことであるが・・・。

黒い光と闇の感触―辻潤と竹中英太郎(1) [落合]

新宿区上落合の1920~30年代について調べていると辻潤がさまざまな局面で登場してくる。気になって少し調べてみると、辻潤自身が居を定めたことはなくて、実際には上落合に住んだ親戚のところに同居したり、遊びに来ていたり、友人の住んでいたアパートに居候同然に転がり込んだりといった具合であったようである。1920(大正9)年、津田光造が辻潤の妹・恒と結婚、上落合503番地に居を構えた。ここには翌年11月頃までの間、母の美津や長男の一(まこと)も同居していたようだ。それどころか、1921(大正10)年5月28日には「エロシェンコが上落合の辻潤の家に遊びに来た。」との新聞記事があるので、辻潤自身が居候よろしく同居していたのかもしれない。だからだろうか、以後の上落合地域での辻潤の影は濃い。たとえば1923(大正12)年6月9~10日の上落合186番地の三角のアトリエにおいて開催された村山知義の「意識的構成主義的第二回展覧会」に現れている。村山の『演劇的自叙伝2』(東邦出版社)によれば「ダダイストの辻潤も、英和辞典をふところに捻じ込んだ姿で現れた。」とある。また、『尾形亀之助全集』(思潮社70年刊)に掲載されている年譜の1926(大正15)年3月の項に「このころ、上落合でバーを経営していた吉行エイスケ夫人のあぐりに恋愛感情をよせる。このバーの常連は、荒川畔村、辻潤、新居格、村山知義、林房雄などで、のちに亀之助夫人になる芳本優もその中の一人であった。」とある。この年譜は尾形優、草野心平、秋元潔による作成。おそらく、この項目は常連の一人であった亀之助夫人の優が書いたのだろう。村山の『演劇的自叙伝2』にも「吉行あぐりさんはまた、東中野のこっち側に「あざみ」というバーを経営しており、エキゾティックな美貌で客を呼んでいた。」とある。吉行あぐりの「あざみ」の常連の一人であった辻潤。

雑誌「賣恥醜文」創刊号 大正13年4月 文化書院

考えてみれば、辻潤は吉行エイスケと雑誌「賣恥醜文」や「虚無思想研究」といったダダイズムの雑誌で行動をともにしているし、辻潤は岡山の吉行エイスケの実家にまで訪問、滞在している。1925(大正14)年の年末、辻潤を追いかけて関西に行った妻の小島きよ(「きよ」の表記は雑誌「虚無思想研究」の2号に掲載された文章において掲載された名前を採用した)も辻潤に電報で呼ばれ、エイスケの実家に一泊だけだが宿泊している。倉橋健一の『辻潤への愛-小島キヨの生涯』(創樹社 1990年刊)には、辻潤の二番目の妻である小島きよの日記が随分と引用、紹介されている。読んでいて思わず立ち止まってしまった箇所を紹介する。

1925(大正14)年6月7日

「たまたま吉行エイスケが上京して中野に住んだ。そこへやっかいになることにした。」

1925(大正14)年6月24日

「ひるすぎに潤公と一緒に小山さんの処に行く、ルス それから萩原さんの処で酒を御馳走になって、みんなで村山知義、川路柳虹をオソッタがみんなルス あざみで飲んで 蒲田行 百番にちょっとよる。」

小島きよは辻潤の妻とはいいながら、岡本潤が経営するおでん屋「ゴロニヤ」に転がりこんで住みついたり、この日記のように吉行エイスケのところに居候したりしていて、辻潤の家には落ち着いてはいない。実は6月7日の記載は7日限りのことではなかった。24日の起点も前後の様子から吉行エイスケの家であると思われる。となると、小山さんは作家・小山勝清のことであろう。小山はこの日留守。次に二人は『死刑宣告』の詩人・萩原恭次郎のところへ行く。当時の小山の下落合の家から萩原恭次郎の家までは歩いて5分から10分の間くらいだったろう。すぐ近くだ。萩原は在宅だった。萩原のところにあった酒は飲んでしまい、なくなったのを幸いに近所の文化人をオソウことにしたようだ。だが、三角アトリエの村山知義も川路柳虹も不在であった。萩原のところから村山のアトリエまではどうだろう、かかったとしても10分くらいの距離である。村山のアトリエから川路の家までは5分かからないほどの近さだ。落合地域を歩いた最後の場所が「あざみ」であり、ここで3人して飲んだのだろう。そして東中野で萩原とは別れて辻潤と小島きよの二人は辻潤の家のある蒲田に向かった。蛇足ながら「賣恥醜文」第四号の裏表紙には「カフェー ダダ」をカマタ付近に建設するとあり、カクテルの調合人は辻潤、お上は辻潤の細君つまり小島きよとある。やはり私の目にとまったのは二人がまっさきに小山のところへ向かうところであった。小山勝清といえば東京熊本人村の中心人物。竹中英太郎も彼を頼って居候同然の時期もあり、そして小山の近所の家を借りてすむことになる。1925(大正14)年6月には雑誌「人と人」に挿絵を描いている時期にあり、おそらくはすでに小山のやっかいになったりしていたのではないかと想像する。

「売恥醜文」第四号のカフェーダダ広告

雑誌「賣恥醜文」創刊号 大正13年4月 文化書院

考えてみれば、辻潤は吉行エイスケと雑誌「賣恥醜文」や「虚無思想研究」といったダダイズムの雑誌で行動をともにしているし、辻潤は岡山の吉行エイスケの実家にまで訪問、滞在している。1925(大正14)年の年末、辻潤を追いかけて関西に行った妻の小島きよ(「きよ」の表記は雑誌「虚無思想研究」の2号に掲載された文章において掲載された名前を採用した)も辻潤に電報で呼ばれ、エイスケの実家に一泊だけだが宿泊している。倉橋健一の『辻潤への愛-小島キヨの生涯』(創樹社 1990年刊)には、辻潤の二番目の妻である小島きよの日記が随分と引用、紹介されている。読んでいて思わず立ち止まってしまった箇所を紹介する。

1925(大正14)年6月7日

「たまたま吉行エイスケが上京して中野に住んだ。そこへやっかいになることにした。」

1925(大正14)年6月24日

「ひるすぎに潤公と一緒に小山さんの処に行く、ルス それから萩原さんの処で酒を御馳走になって、みんなで村山知義、川路柳虹をオソッタがみんなルス あざみで飲んで 蒲田行 百番にちょっとよる。」

小島きよは辻潤の妻とはいいながら、岡本潤が経営するおでん屋「ゴロニヤ」に転がりこんで住みついたり、この日記のように吉行エイスケのところに居候したりしていて、辻潤の家には落ち着いてはいない。実は6月7日の記載は7日限りのことではなかった。24日の起点も前後の様子から吉行エイスケの家であると思われる。となると、小山さんは作家・小山勝清のことであろう。小山はこの日留守。次に二人は『死刑宣告』の詩人・萩原恭次郎のところへ行く。当時の小山の下落合の家から萩原恭次郎の家までは歩いて5分から10分の間くらいだったろう。すぐ近くだ。萩原は在宅だった。萩原のところにあった酒は飲んでしまい、なくなったのを幸いに近所の文化人をオソウことにしたようだ。だが、三角アトリエの村山知義も川路柳虹も不在であった。萩原のところから村山のアトリエまではどうだろう、かかったとしても10分くらいの距離である。村山のアトリエから川路の家までは5分かからないほどの近さだ。落合地域を歩いた最後の場所が「あざみ」であり、ここで3人して飲んだのだろう。そして東中野で萩原とは別れて辻潤と小島きよの二人は辻潤の家のある蒲田に向かった。蛇足ながら「賣恥醜文」第四号の裏表紙には「カフェー ダダ」をカマタ付近に建設するとあり、カクテルの調合人は辻潤、お上は辻潤の細君つまり小島きよとある。やはり私の目にとまったのは二人がまっさきに小山のところへ向かうところであった。小山勝清といえば東京熊本人村の中心人物。竹中英太郎も彼を頼って居候同然の時期もあり、そして小山の近所の家を借りてすむことになる。1925(大正14)年6月には雑誌「人と人」に挿絵を描いている時期にあり、おそらくはすでに小山のやっかいになったりしていたのではないかと想像する。

「売恥醜文」第四号のカフェーダダ広告

なぜ落合なのか・・・・ [落合]

新宿区の落合に住むようになってから10年以上になった。はじめは、便利な落ち着いた町。新宿に近いわりに静かな町、といった印象だった。散歩してみると随所に古いけれどユニークな、興味深い建物が多く、驚かされた。引っ越してきた当初は、目白文化村の存在すら知らなかった。古い洋館建築には興味があったが、そのうちにね、と思っている間にどんどんと姿を消してしまい、今はない名建築を思うと早くに歩いて見ておくべきだったと後悔している。

そもそも、落合地域を文化史的な観点で散歩してみようと思ったきっかけは、詩人にして美術評論家の瀧口修造であった。瀧口が自宅の庭に実るオリーブを瓶につめて知人に贈っていたのは有名な話であるが、このオリーブのせめて子孫が旧瀧口邸跡地にないものだろうか、と瀧口ファンの詩人 未生響さんと話したことがあった。そこで古い詩の雑誌を調べ、瀧口の住所を調べ、西落合の住所地を訪ねたのであった。私の自宅から歩くとさすがに遠いが、それでも歩けない距離ではないので徒歩で探しあてた。残念ながら跡地には庭すらなく敷地いっぱいに新たなお宅が建設され、オリーブの子孫はそこになかった。ただし、近所の方の話から瀧口夫妻が毎年楽しみにしていたという隣地に咲く枝垂桜を見ることができ、それは夢の中の出来事にも思えた。

旧瀧口邸の隣地に咲く枝垂桜

落合文化散歩の第二弾は、前衛芸術集団MAVOを率いた村山知義のアトリエ、通称「三角の家」の跡地の探索だった。雑誌「Mavo」に記載されたMavo発行所が上落合の村山の自宅であったため、古い地番ではあるが、村山の三角の家の住所がわかったので、当時の地図と照合して訪ねてみたのだった。村山のアトリエ跡までは10分程度の距離であった。もちろん空襲で焼かれてしまっていて、当時の面影は微塵もない。そして、むしろ、MAVOの時代よりも村山がプロレタリア芸術運動に身を投じてから、上落合に多くのプロレタリア作家や演劇人などが集まって住み、ナップ(全日本無産者芸術連盟)本部が置かれた時期の「落合ソヴィエト」と呼ばれた時期に興味を覚えた。アヴァンギャルド芸術には興味をもってもプロレタリア芸術に関心をもったことがない私にとって、落合に住まなければ出会うことがなかっただろうと思う世界であった。

その後も落合地域と1920~30年代については、常に気にしてきた。そうしていると、様々な情報は向こうから来るもので、展覧会や本、資料などから気になることが目に入ってきた。

一例をあげれば、それは戦前の挿絵画家である竹中英太郎の展覧会パネルに「下落合に住んでいた」の記載を見つけるとか、同様に蕗谷虹児の展覧会で「下落合に住んだ」との記載を見つける、詩人の熊田精花がデザイナーの山名文夫にあてた手紙の中の一通に上落合の下宿からのものを見つける、などであり、そうした糸をたぐるうちに、また興味深いテーマなり事実に出会うことになった。

このブログには、そうして出会ったテーマを中心に書いてゆくつもりでいる。

そもそも、落合地域を文化史的な観点で散歩してみようと思ったきっかけは、詩人にして美術評論家の瀧口修造であった。瀧口が自宅の庭に実るオリーブを瓶につめて知人に贈っていたのは有名な話であるが、このオリーブのせめて子孫が旧瀧口邸跡地にないものだろうか、と瀧口ファンの詩人 未生響さんと話したことがあった。そこで古い詩の雑誌を調べ、瀧口の住所を調べ、西落合の住所地を訪ねたのであった。私の自宅から歩くとさすがに遠いが、それでも歩けない距離ではないので徒歩で探しあてた。残念ながら跡地には庭すらなく敷地いっぱいに新たなお宅が建設され、オリーブの子孫はそこになかった。ただし、近所の方の話から瀧口夫妻が毎年楽しみにしていたという隣地に咲く枝垂桜を見ることができ、それは夢の中の出来事にも思えた。

旧瀧口邸の隣地に咲く枝垂桜

落合文化散歩の第二弾は、前衛芸術集団MAVOを率いた村山知義のアトリエ、通称「三角の家」の跡地の探索だった。雑誌「Mavo」に記載されたMavo発行所が上落合の村山の自宅であったため、古い地番ではあるが、村山の三角の家の住所がわかったので、当時の地図と照合して訪ねてみたのだった。村山のアトリエ跡までは10分程度の距離であった。もちろん空襲で焼かれてしまっていて、当時の面影は微塵もない。そして、むしろ、MAVOの時代よりも村山がプロレタリア芸術運動に身を投じてから、上落合に多くのプロレタリア作家や演劇人などが集まって住み、ナップ(全日本無産者芸術連盟)本部が置かれた時期の「落合ソヴィエト」と呼ばれた時期に興味を覚えた。アヴァンギャルド芸術には興味をもってもプロレタリア芸術に関心をもったことがない私にとって、落合に住まなければ出会うことがなかっただろうと思う世界であった。

その後も落合地域と1920~30年代については、常に気にしてきた。そうしていると、様々な情報は向こうから来るもので、展覧会や本、資料などから気になることが目に入ってきた。

一例をあげれば、それは戦前の挿絵画家である竹中英太郎の展覧会パネルに「下落合に住んでいた」の記載を見つけるとか、同様に蕗谷虹児の展覧会で「下落合に住んだ」との記載を見つける、詩人の熊田精花がデザイナーの山名文夫にあてた手紙の中の一通に上落合の下宿からのものを見つける、などであり、そうした糸をたぐるうちに、また興味深いテーマなり事実に出会うことになった。

このブログには、そうして出会ったテーマを中心に書いてゆくつもりでいる。